Il racconto di Rocco Di Blasi

Domenica 23 novembre 1980 alle 19,43, lo so ancora oggi dov’ero. Su un autobus della Sita, tra Salerno e Napoli, che all’improvviso ebbe uno scossone. “Maledetto autista – pensai – come guida?”. A Napoli scesi al terminal della Stazione centrale e mi accorsi solo di una gran confusione. I “soliti” napoletani, perché si agitano tanto? Alla fine decisi di chiedere: che sta capitando? ‘O terremoto. Quale terremoto? ‘O terremoto, c’è stato ‘o terremoto. Il rettifilo era come impazzito. Macchine che correvano in una direzione, altre che correvano nella direzione opposta. In mezzo, quasi in bilico, migliaia di pedoni. E io con loro. Ci vollero ore per giungere all’altezza di via Cervantes. La nostra redazione era illuminata, ma decisi di non salire perché ormai lavoravo a Roma alla sindacale e non volevo dare l’impressione di intromettermi nel lavoro altrui. E poi non avevo ancora capito quello che era davvero successo. Decisi di raggiungere il Vomero, dove alcuni amici mi aspettavano.

Passammo la notte all’aperto, assieme a centinaia di persone che cercavano di aiutarsi l’un con l’altra come potevano. Le radioline davano di ora in ora l’immagine di un disastro spaventoso. La mattina superai ogni remora e telefonai al giornale a Roma. “Sono qui, ti mando un pezzo sulla notte a Napoli, poi se vuoi torno su”. “Resta lì – mi rispose Carlo Ricchini – ne stiamo mandando anche altri. È un disastro che non se ne ha un’idea”.

Tornai così dalle mie parti, tra la Salerno terremotata e l’Irpinia, in giro a scoprire con i miei occhi quella terribile verità che tutti i media rivelavano all’Italia. La storia dei “morti viventi”, dei tanti che potevano essere salvati ed erano invece deceduti perché i soccorritori non sapevano dove andare o erano in ritardo o bloccati da disposizioni contrastanti. Vedevamo anche con i nostri occhi che, 48 ore dopo il terremoto, i volontari riuscivano ancora a tirare fuori gente in vita. Giornate indimenticabili di vergogna nazionale. Anche se quella fu l’ultima volta che l’Italia del Nord si dette da fare davvero per i meridionali. La rottura nacque subito dopo. E vedremo perché.

Dopo i primi giorni il “fronte delle notizie” cominciò a spostarsi. Via via emergevano i terremoti. A Nocera Inferiore, ad esempio, una cittadina lontana dall’epicentro, era crollato come un castello di carte un palazzone di nove o dieci piani che era proprio all’uscita dell’autostrada. Nascevano così, in ogni comune, “comitati” per l’emergenza e le solidarietà, che di regola facevano capo al sindacato e avevano come controparte le amministrazioni. Decisi di andare a vedere di che si trattava. Nocera la conoscevo bene. Vi avevo fatto le scuole medie e il liceo ed è facile verificare l’entità di un fenomeno in una città che conosci. Andai così, senza un preciso impegno di scrivere, per tastare il polso. Alla Camera del lavoro era in corso una riunione: sindaci e comitati. Presenti anche molti giornalisti che, come me, avevano deciso di andare un po’ in giro a guardare. C’era anche il sindaco di Pagani, Marcello Torre e c’era Lucia Pagano, operaia della Fatme e una sorta di capopopolo che lo incalzava: “Vogliamo sapere, vedere, controllare”. E Marcello rassicurava, garantiva, che gli aiuti che arrivavano dal Nord non sarebbero stati saccheggiati, che le mense messe su per i terremotati non sarebbero state un affare per nessuno, che lui l’avrebbe impedito a tutti i costi. Una riunione come tante e scrissi un pezzo come tanti. Ma qualcosa doveva essere rimasto dentro perché la sera, a Salerno, a casa di mia madre, comincia a scrivere un articolo sulla storia di quel sindaco.

Un pezzo scritto a penna, perché avevo voglia di farlo e non avevo con me la macchina da scrivere. Eccolo.

“Per me la politica è un impegno come gli altri. Ci sono momenti in cui bisogna dare un contributo e momenti in cui se ne può fare a meno”: Marcello Torre, sindaco di Pagani soltanto dal 7 agosto di quest’anno, finito nell’occhio del ciclone del dopo-terremoto, mente sapendo di mentire. Per lui, invece, la politica era tutto. E la sua storia è più che illuminante. Serve a capire cos’e la Dc in questa parte decisiva del Salernitano, come seleziona i suoi quadri, chi accetta e chi schiaccia. Serve anche a capire con che cosa devono fare i conti, ogni giorno, i compagni, il sindacato, i giovani, gli operai. È la sua storia che merita di essere scritta. È un promemoria non solo per le autorità ma anche per chi volesse rinnovare la Dc e avesse davvero intenzione di farlo.

Torre, dieci anni fa, era, a 38 anni, un “giovane” democristiano di assai belle speranze. Giovanissimo dirigente dell’azione cattolica, consigliere comunale, consigliere provinciale e vicepresidente della Provincia, era uno dei pochi “cavalli di razza” di una Dc salernitana divisa in potentati e notabilati, sempre in guerra tra loro perché l’uno non prevalesse sull’altro. Ma gli venne in mente di fare il deputato. Solo che Torre era di Pagani e Bernardo D’Arezzo, già fanfaniano e boss ma non ancora ministro dello spettacolo e dirigente nazionale della Dc, era anche lui di Pagani. E a Pagani comandava lui. E non voleva nella lista per le politiche, un altro concittadino concorrente né giovane, né anziano, né niente. Torre non fu candidato. Se ne andò a casa. Ma voleva continuare una sua battaglia nella Dc, voleva almeno dire le sue ragioni, sottolineare un suo impegno. Fece un giornale. Si chiamava “Il piccolo giornale”. Cercò di raggruppare giovani, di far nascere discorsi, di “punzecchiare il potere”. Sempre dentro certe regole, s’intende. Da corrente democristiana, per capirci. Solo che a Pagani potevano esistere solo i fanfaniani. Darezziani. Null’altro. “Il piccolo giornale” dovette chiudere. Dopo 9 o 10 numeri, non ricordo.

Allora a Pagani, il Pci aveva da poco, dopo anni assai bui, riaperto le sezioni. C’erano tanti giovani che venivano da noi, come per una liberazione, solo per sottrarsi alla cappa del clientelismo, solo per dire no alla soggezione. Giovani coraggiosi. Col ricatto e il clientelismo il clan di D’Arezzo aveva distrutto ogni forma organizzata del nostro partito.

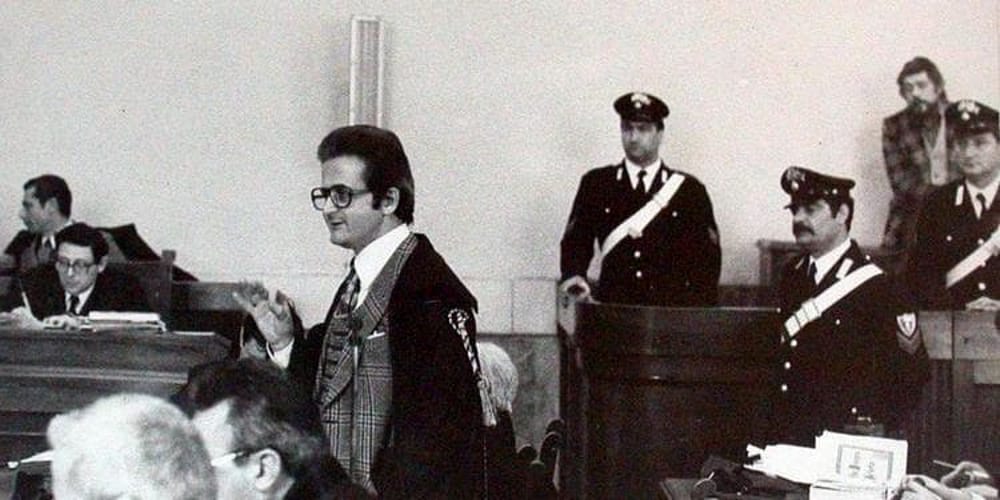

La situazione era pesantissima, tanto che il questore di Salerno, Maura, poi diventato capo della Criminalpol, aveva chiesto l’applicazione straordinaria della legge anti-mafia e aveva proposto per il confino anche un ex assessore Dc. Ma riaprimmo le sezioni e le riaprimmo proprio sulla “questione morale”. Andai a trovare Torre. Gli chiesi perché se ne stava chiuso in casa, perché il giornale non usciva più. Mi rispose cose gentili ma vaghe. Fui io a notare la porta blindata di casa sua e un uomo di guardia nello studio. Lui aveva, allora, due bambini piccoli. Avevano minacciato di ucciderglieli. Lui non me lo disse mai. Ma in paese lo dicevano tutti. Non tornò alla politica. Per anni, anche se gli piaceva e si vedeva che gli piaceva. Cercò, invece, di dare una svolta alla sua professione. Difese con Terracini, l’anarchico Marini, in un clima a Salerno, da caccia alle streghe. Lo fecero con impegno, con passione straordinaria. Con entusiasmo “cattolico”, se così si può dire. Terracini, pur così severo, non ebbe che parole di elogio per il suo giovane collega.

Con il “divorzio”, finalmente, tornò allo scoperto anche in politica. Disse che votava per il “no”, firmò manifesti, partecipò a dibattiti. La cosa, in casa Dc, fece molto scalpore. Nel ’75 gli offrimmo di candidarsi come indipendente nella nostra lista. Salimmo e scendemmo le sue scale. Voleva dirci sì, ma non trovava il coraggio. Una sera firmò l’accettazione di candidatura. La mattina dopo la stracciò. Rinviò di giorno in giorno la decisione. Lo stesso accadde nel ’76. All’ultimo momento una mano lo bloccava. Una crisi di coscienza? Un dissenso politico? A volte l’ho creduto. Poi, una volta, mi è tornata l’immagine delle porte blindate, dei suoi figli, dell’uomo seduto alla guardia del suo studio.

A Pagani intanto, i morti aumentavano. Morti di camorra, manovali del delitto, taglieggiatori. Ma anche personaggi conosciuti: Antonio Esposito Ferraioli, Cgil, sindacalista della Fatme, ammazzato sotto la casa della fidanzata.

Michele Buongiorno, oltre 100 chili di stazza, giovane pieno di vita, già consigliere comunale della Dc, preso a colpi di lupara e ucciso nella sua auto. A fianco la moglie e il figlio, salvi per miracolo. Lucia Pagano, una testarda, coraggiosa compagna, sempre protagonista di tutte le lotte, se l’è cavata un po’ meglio: le hanno incendiato solo un paio di volte la macchina. Il fratello di D’Arezzo faceva, intanto, il sindaco di Pagani. Sul comune i delinquenti spadroneggiavano. I comunisti, giovani, spesso disoccupati, erano soli nella loro lotta. Di Torre non si parlava più, se non come avvocato. Difendeva, tra gli altri “Cartuccia” uno che i giornali indicano come “boss” della camorra locale, ma che probabilmente è solo un esecutore di riguardo.

E infine arrivava anche la pace con D’Arezzo. E così 10 anni dopo, Torre era ammesso nella lista Dc per il Comune. Salvava una cosa sola: si presentava come “indipendente”. Ma otteneva più voti di tutti, oltre 3.000. Così, quattro mesi fa, divenne il sindaco di un monocolore Dc in cui ci sono anche quelli che per dieci anni lo hanno emarginato dalla vita pubblica, quelli che gli hanno stroncato la carriera. Ma lui non ci crede. È convinto che, questa volta, domerà i serpenti, che ce la può fare.

Ma l’ho incontrato dopo tanti anni e nei suoi occhi ho rivisto quella porta blindata. Ho pensato a Ferraioli a Buongiorno, a Lucia Pagano, alle minacce che riempivano, senza clamore, le giornate dei nostri compagni. E alla loro forza d’animo, che non è da tutti. Alla delegazione capeggiata da Pecchioli, che ieri ha chiesto una svolta alle autorità.

E mi sono convinto che stiamo lottando per lui, che lo voglia o no. Altrimenti Torre si arrenderà un’altra volta. E non solo per colpa sua. Le inchieste per omicidio, nell’agro nocerino, vengono archiviate in fretta. Gli assassini di Michele Buongiorno e di Antonio Esposito Ferraioli girano, infatti, ancora a piede libero, e presumibilmente, a mano armata.

Finiva così quell’articolo. Dopo aver cambiato tante case e tante città, ho ancora con me l’originale, con tutte le correzioni sopra ed ai lati. Il giorno dopo l’ho mandato a Ricchini. “Leggilo, vedi se ti piace”. Poi mi sono messo a sbrigare il lavoro “di routine”. Verso sera ho richiamato Carlo: “Allora, esce?” “È bello, ma ho bisogno di una impaginazione che lo valorizzi. Lo do dopodomani, altrimenti lo spreco”.

La mattina dopo c’era il sole. Era 11 dicembre e una mia amica si laureava in medicina. Prima di andare in via Cervantes passai all’Università per festeggiarla. Ritornammo poi tutti a piedi in redazione. Credo che fu Vicinanza, ancora in strada, a dirmi: “Non sai niente? Hanno ucciso Marcello Torre”. Mi misi a singhiozzare. È vero che lo avevo quasi scritto, ma le mie erano ipotesi, atmosfere. Marcello, invece, era morto davvero. Una sola consolazione per il cronista. L’avevano ammazzato alle 8 di mattina. Anche se fosse uscito il mio articolo né i killer né i loro mandanti avrebbero avuto modo di ripensarci.

Da allora sono passati ormai tanti anni. Ci sono stati numerosi processi, ma quei killer e quei mandanti ancora non hanno un volto. Il pezzo che ho qui trascritto è uscito sull’Unità il 12 dicembre, assieme ad una cronaca del delitto firmata Federico Geremicca. E a una premessa, che Carlo Ricchini mi aveva chiesto di fare. Nella premessa c’erano alcune frasi di un paio di conversazioni telefoniche con Marcello che avevano accompagnato gli articoli di quei giorni: “Tu mi conosci, lo sai che sono una persona perbene, datemi tempo, voi comunisti, non mi stringete troppo, altrimenti mi uccideranno”. Nessun magistrato mi ha mai convocato, neppure per mettere a verbale questa frase. La rottura con il Nord, comunque, a mio parere è partita da qui, dal giorno in cui la camorra ha ucciso un sindaco per mettere più agevolmente le mani sulla ricostruzione. E dal giorno in cui la Dc gliel’ha lasciato fare, contaminandosi.