Avrò ascoltato il live di Fabrizio De André con la Pfm (Parte I e Parte II) almeno mille volte. E sto basso. Avevo 15 anni e non avrei mai pensato un giorno (più giorni) di parlarne con lui e chi c’era sul palco. Stagione 78/79, la stessa durante la quale Gaber scudisciava la società e anticipava i tempi con Polli di allenamenti. Tempi e geni irripetibili.

Un live perfetto, rivoluzionario, devastante, che ogni volta mi faceva (e mi fa) sognare. Il cantautorato più elevato che si faceva adulto, sporco e definitivo col rock progressive più ispirato. Un connubio rivoluzionario, che fece puntualmente arrabbiare i deficienti talebani di ieri come di oggi.

De André l’ho amato. L’ho visto (tanto). L’ho conosciuto (poco). L’ho raccontato a teatro più di cento volte con un artista meraviglioso (più di quanto creda e talora si ricordi) come Giulio Casale. Su Faber e Gaber mi ci sono anche laureato, quando laurearsi sui cantautori pareva quasi eretico, perché c’era ancora qualche imbecille convinto che la musica d’autore fosse in ogni caso arte di serie B. Poveri ebeti senza speranza.

Poi il tempo passa. E tutto, forse troppo, succede.

Poi, ieri, a mezzanotte e un po’, mentre sei a casa e stai guardando una serie tivù, fai pausa e metti chissà perché RaiUno. Ti imbatti di colpo e senza preavviso in qualcosa che hai mille volte ascoltato e ancor più immaginato, e che hai pure visto al cinema qualche anno prima, ma che proprio non ti aspettavi di vedere adesso.

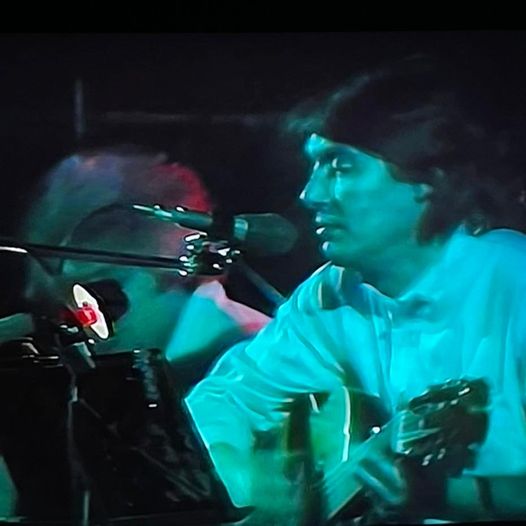

Un concerto ritrovato, un miracolo inatteso. Ripreso a cazzo e ciò nonostante (o proprio per questo) prodigioso. C’è di tutto. Proprio di tutto. Il prodigio reiterato. Quell’assolo di Mussida. Quegli arrangiamenti. Quelle sigarette. Quel battere netto la chitarra, quell’inesorabile fastidio di vivere (e ancor più quel peso sovrumano di stare sul palco) di un poeta maledetto e dannato, enorme e tormentato, gigantesco e indimenticabile.

Quel concerto, e quel tour, sono uno dei punti più alti della musica e della cultura italiana. Una cima per sempre tempestosa. Un live che ti sbatte e sconquassa, come Alchemy o The Last Waltz. Fortunato chi c’era. Fortunato chi ha visto. Fortunato chi ne serberà memoria.

Arte pura e (sia chiaro) irripetibile, dove chissà come – quando finiscono dita magiche – cominciano chissà come delle chitarre.