Era tornato da qualche giorno e per l’ennesima volta al Fatebenefratelli per una crisi respiratoria. Da quindici anni dovevamo rincorrerlo da ospedale in ospedale. Le vagonate di sigarette fumate sono state all’origine dei suoi problemi e delle complicazioni. Ma se la stava cavando ancora col suo spirito invincibile, il fisico resistente, malridotto ma resistente. Ieri, giovedì, aveva mangiato e scherzato.

Improvvisa, la mattina dopo, questa mattina di venerdì stramaledetta, la crisi cardiaca. Ci siamo aggrappati al professor Gianni Barone. E’ grave, ci ha detto. Erano le 10,30 di questo maledetto venerdì di maggio.

Poco prima dell’una, la sentenza appariva definitiva. “Siamo agli sgoccioli” ci diceva Barone.

Dopo l’una, al Fatebenefratelli, è ammessa la presenza di una persona nel reparto di rianimazione. Siamo entrati. Una dottoressa estremamente gentile ci ha detto con molto tatto e comprensione che Bruno Pesaola in coma aveva ormai poco da vivere. Un’ora, forse, Minuti, forse.

Siamo stati ad aspettare. Aspettare che cosa? Niente. Il vuoto. La tristezza non ancora forte nel cuore, il pianto trattenuto che non si scioglieva. La resa all’inevitabile senza sentire ancora l’assenza del petisso.

Alle 13,35 la dottoressa ci ha detto: “E’ finita. Mi dispiace”. Abbiamo indossato il vestiario verde per entrare e dare un bacio a quel volto sorridente che ci ha rallegrato e accompagnato per una vita.

Bruno Pesaola senza più un respiro.

E’ morto così, dopo avere sofferto tanto, ultimamente per un acutissimo dolore alle corde vocali, un tumore benigno. Avrebbe dovuto recarsi a Cesena, in una clinica specializzata, per risolvere l’ultimo dei suoi problemi. “Se facciamo in tempo” diceva Bruno sarcastico che stava ormai cedendo al tempo troppo lungo, quindici anni, di affanni e ricoveri ospedalieri.

Da quattro anni, una fedelissima e straordinaria badante romena, Rodicka, lo sosteneva, una donna forte e, naturalmente, subito prigioniera dell’affetto per Bruno. Ad ogni allarme, piangevamo insieme per le sorti del mister, come lei lo chiamava. Accorreva il figlio Roberto che il lavoro di scrittore e sceneggiatore tratteneva a Roma.

La favola è finita.

Ci eravamo ripromessi di festeggiare i suoi 90 anni il 28 di luglio e avremmo fatto le cose in grande sul balcone della sua casa, nella parte alta di via Manzoni. Si vede lo stadio, giù a Fuorigrotta. Al San Paolo ci aveva giocato poco. Bruno è stato l’ala sinistra della collina, quando il Napoli giocava al Vomero. Vi ha giocato tanto, otto anni. Due pasticche di simpamina per correre avanti e indietro. Aveva i capelli neri e il naso a punta, il più piccolo dei sudamericani, e aveva un grande cuore azzurro.

Tra Milano e Napoli aveva scelto Napoli come volle Ornella, la splendida ragazza che aveva appena sposato. Lei c’era stata tante volte perché aveva un fratello che lavorava alla Siae di Pozzuoli. Andiamo a Napoli, lei disse. E Bruno arrivò un giorno d’estate del 1952. Arrivò nel Napoli del Comandante e di Eraldo Monzeglio, allenatore gentiluomo, campione del mondo e maestro di tennis dei figli di Mussolini.

Quanto ha corso, il petisso, al Vomero? Quanti cross ha fatto perché Amadei, Jeppson e Vinicio trasformassero quei cross in gol indimenticabili? Lavorava per gli idoli, innamorato di Napoli e del Napoli con quella prima casa all’Arenella, ultimo piano, il panorama dell’intera città sotto gli occhi e l’amore grande per Ornella.

Lavorava e correva perché gli altri alzassero le braccia al cielo, ricevendo l’osanna del pubblico, e Bruno fu subito l’anima del Napoli, l’anima, il cuore e le gambe.

Il petisso soffriva da più di quindici anni per le migliaia di sigarette fumate tutta la vita, casa e ospedali, ospedali e casa, l’autoambulanza sempre pronta. Due volte davanti alla porta nera, come lui chiamava la soglia della morte vista due volte.

A 89 anni, Bruno ha finito di soffrire. Se ne è andato un amico, un uomo che ha vissuto la sua vita legandosi per sempre a Napoli, la maglia azzurra eternamente nei suoi occhi e nel suo cuore. Se ne è andato un uomo generoso come pochi, altruista, allegro, napoletano nell’anima e nell’ironia irresistibile, con quella sua dolce cantilena castigliana, “un napoletano nato per sbaglio a Buenos Aires”,

Cominciarono al “Ragno d’oro”, in Piazza Medaglie d’Oro al Vomero, le notti interminabili in cui ci raccontava il calcio e fummo i suoi alunni della luna e gli volemmo subito bene perché il suo cuore era buono e generoso, i suoi occhi brillavano di innocente furbizia e la cantilena castigliana ci affascinava un po’.

Con quella cantilena snocciolava i nomi del mitico River Plate di Munoz e Moreno, di Labruna e Loustau, di Renato Cesarini, maestro di football dopo essere stato boxeur di strada e irresistibile ballerino di tango, la sua vita a Buenos Aires. Con Alfredo Di Stefano il petisso aveva giocato nelle giovanili del River.

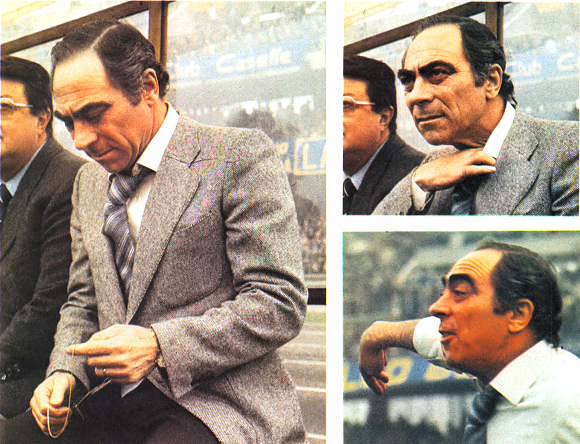

Poi, è stata tutta una vita e una storia napoletana giocando 240 volte in maglia azzurra e diventando poi l’allenatore di stagioni sofferte, gioiose, indimenticabili, un secondo posto storico e tante salvezze. Il Comandante sventolava il fazzoletto bianco e, seduto ai bordi del campo, mostrava al sole i polpacci di vecchio marinaio. In panchina, Bruno fumava una sigaretta dietro l’altra, quaranta, cinquanta al giorno, ma erano di più, molto di più, una montagna di sigarette fino a incatramargli i polmoni e intasargli le vene, e così sono venuti questi ultimi quindici anni correndo da un ospedale all’altro (vedendolo fumare di nascosto al Policlinico al primo ricovero!). Bruno cominciò la carriera di allenatore alla Scafatese ma Lauro, in difficoltà in B, lo chiese e l’ottenne dalla dirigenza canarina per tornare in A.

Operato, disintossicato, vedendo la morte “con questi occhi”, diceva, “una parete nera”, facendone ritorno con una risata, pronto a riprendere, come solo lui sapeva fare, il racconto del calcio appena si allontanavano i medici e gli infermieri.

Riapriva gli occhi, faceva pfff con uno dei suoi ticchi, allargava la bocca “a salvadanaio” e la voce tornava squillante, i ricordi perentori. Tornava lo straordinario petisso che era, pimpante, allegro, mentre, nel fondo del cuore, serrava il dolore grande dell’assenza di Ornella andata via troppo presto, lei sempre felice se Bruno era felice nel calcio, poi vinta dal male “nella maniera più cattiva che potesse capitare”, diceva Bruno, ed è vero che la vita continua, deve continuare, “ma che vita è?” diceva il petisso col cuore spezzato.

Abbiamo vissuto una vita insieme, nel fumo delle sigarette e col sapore buono del whisky. Tante le notti mentre raccontava il calcio come solo lui sapeva fare. “Sono un grande intimo della notte – diceva. – La notte è bella e porta le idee. Le persone più interessanti escono dalla notte”. In quelle notti era sveglio come un grillo, non prendeva mai sonno. “La volta che sono andato a letto presto, mi sono svegliato nel cuore della notte e non ho più richiuso occhio”. Questo diceva il menestrello notturno del football.

E così è passata una vita, saltando da una domenica all’altra, da una partita all’altra, girando l’Italia e l’Europa dietro la squadra del nostro cuore alla quale Bruno dava tutta la sua passione e l’impegno generoso di amante irriducibile.

E poi arrivarono Sivori e Altafini per le stagioni più allegre, lo stadio era sempre pieno. La panchina di Bruno era un deposito di cicche e il cappotto di cammello divenne una leggenda portafortuna. E poi vennero le stagioni delle salvezze miracolose, ma niente bastava dei suoi prodigi perché rimanesse sempre tra noi, il petisso costretto dalle vicende del calcio a emigrare a Firenze, vincendo uno scudetto che non valeva le sue imprese azzurre e le salvezze, così diceva, poi Bologna, persino in Grecia, sempre andando e tornando, legato a questa città e alla squadra, la sua gioia e il suo tormento.

Al tempo di paròn Rocco e del mago Helenio, il tempo del calcio romantico, il “catenaccio” e le mille furbate tattiche, non c’erano i soldi e la tempesta di microfoni, telecamere e taccuini di oggi, e perciò ci conoscevamo tutti, e nascevano simpatie e affetti veri. Tanto è rimasto di quel tempo che gli almanacchi non possono dire.

Era rimasto lui, il petisso. Una amicizia che è stata un dono del calcio di una volta quando i terzini si chiamavano terzini, c’erano le ali e la partita non era ancora una questione algebrica e la tattica non era una tavola pitagorica.

Ora, c’è questo vuoto grandissimo. La sua risata argentina s’è spenta, rimane l’eco dei suoi racconti, il suo viso sempre nei nostri occhi. La favola è finita. Non ci resta che piangere, abbracciati a Roberto, suo figlio.