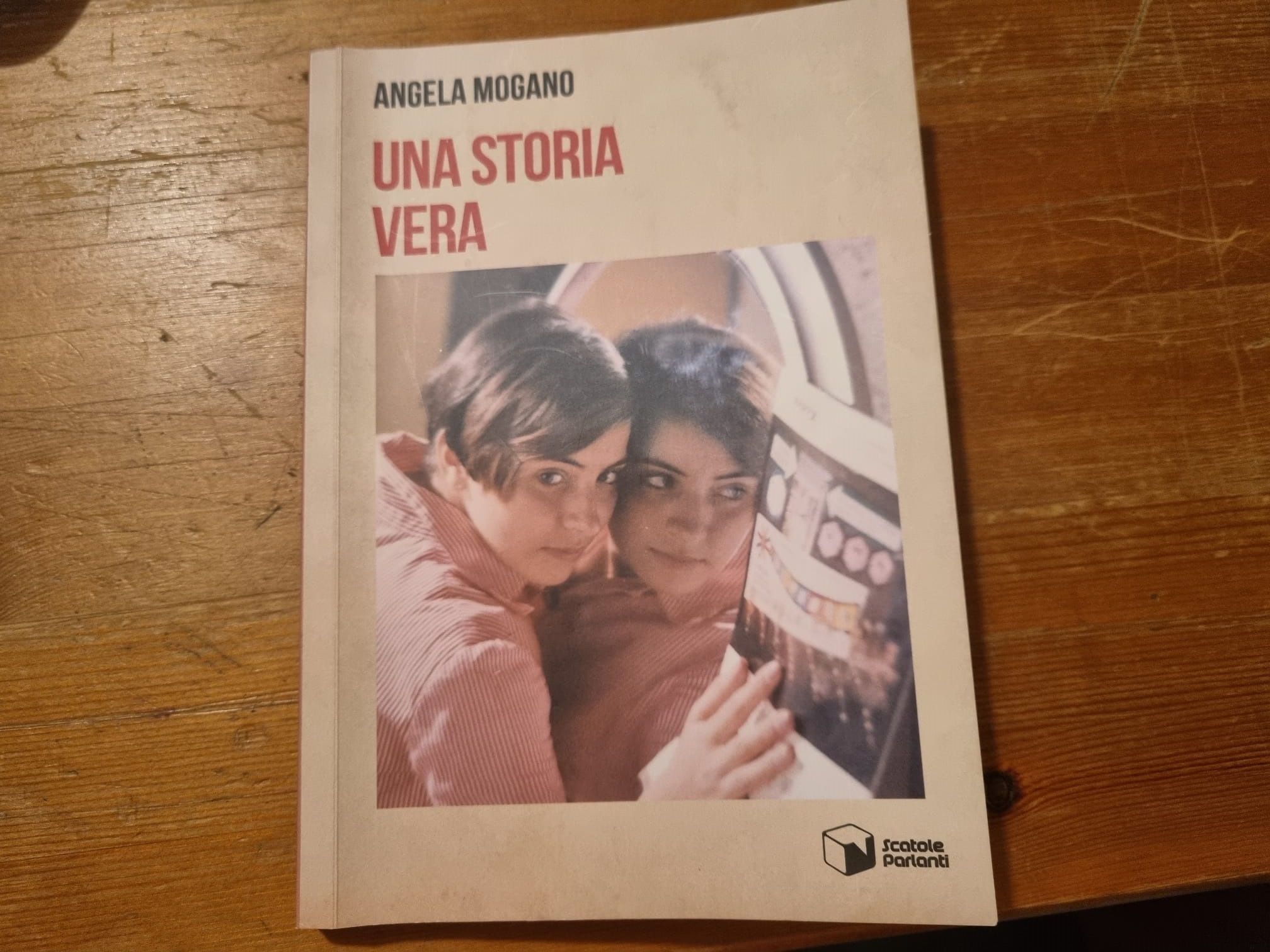

Ho da poco terminato la lettura di “Una storia vera” – Scatole Parlanti Edizione, libro scritto da Angela Mogano e la frase “È così la scrittura: prende e restituisce” continua a scorrere davanti ai miei occhi. È proprio vero, perché la scrittura crea un equilibrio tra la luce e l’ombra dei pensieri che germogliano sulle esperienze che la vita riserva a chicchessia.

Angela ha avuto tra le mani uno scrigno nel quale le donne della sua vita hanno deposto il peso del ricordo, tessendo il filo di un’unica trama che conduce ai nostri giorni. Luisa, Ermelinda, Maria, rispettivamente bisnonna, nonna e mamma dell’autrice incarnano ciascuna l’archetipo femminile, interiorizzato nell’inconscio collettivo delle generazioni che si sono succedute, in cui alla donna non era riconosciuta alcuna possibilità di riscatto dalla condizione di subordinazione morale ed economica in cui versava. Ed è proprio questo mancato riconoscimento che aggiunge all’opera un valore aggiunto, perché è l’urgenza della conoscenza che illumina il futuro.

Nel libro c’è il dolore di tre generazioni di donne che hanno vissuto nell’anonimato la storia di una povertà tagliente, quella del dopoguerra e non solo, che annullava i facili sentimentalismi; una storia vera in cui la parola verità è il baluardo da preservare. Per i greci il termine alétheia (verità) significava “non nascondimento/disvelamento” riferendosi a qualcosa che non è più stato dimenticato e merita di essere condiviso, ed è quello che l’autrice realizza attraverso la narrazione di un’epoca di graduali e inesorabili trasformazioni.

Un racconto che attraverso le vicende personali diventa narrazione sociale degna di considerazioni sociologiche in grado di ripercorrere i tanti cambiamenti che la società ha assimilato e imposto. Angela Mogano come Annie Ernaux, scrittrice francese che ha raccontato di sé trasformando i fatti della sua esistenza in pezzi perfetti da utilizzare per definire il modello di società sullo sfondo. Una società cruda dove la fabbrica rappresentava il modo per scansare quella povertà che sfiniva e le bocche da sfamare imponevano scelte spesso deleterie per chi era costretto a subirle.

Il Novecento ci appartiene con la sua dose di ripresa e anche di imbarbarimento; siamo noi con i nostri affanni e le piccole conquiste e anche il nostro dolore, che come scrisse Cesare Pavese nel “Mestiere di vivere” non scompare, ma permane. Sta a noi comprendere che gestirlo, il dolore, vuol dire acquisire la consapevolezza del rapporto che ha con il tempo che favorisce il suo allontanamento e improvvisa il suo ritorno in un alternarsi senza fine. È in questo equilibrio la vita.